文章来源:未来城市研究中心

1.1 无障碍环境建设法正式施行

2023年9月1日,《无障碍环境建设法》正式施行,这是我国首次就无障碍环境建设制定专门性法律,标志着我国无障碍环境建设工作进入新阶段。该法围绕设施建设、信息交流、社会服务等,聚焦残障人士和老年群体的出行场景,鼓励地图导航定位产品逐步完善无障碍设施的标识和无障碍出行路线导航功能,保障弱势群体权益。

图1 立法历程及法律框架与结构图示

(作者根据相关资料绘制)

1.2 弱势群体出行难问题亟待解决

目前我国65岁及以上老年人口占总人口的14%,另一方面我国的残疾人总数超过了8500万人,占全国总人口6.34%。老年人及残疾人出行不便,阻碍了他们参与社区及社会生活。要重视包括老年人、残疾人等特殊人群在生活中存在的切实问题,为其建立一套完善的无障碍环境保障法律体系以及健全的相关配套设施。当下,我国无障碍设施的使用率较低,无障碍设施的施工水平、美观性较差,占用和损坏设施等现象也频繁发生,缺乏系统性的布局,影响残障人士出行时耗。

1.3 老旧小区无障碍环境改造推进

住房和城乡建设部正推进老旧小区无障碍环境建设以及适老化改造,着力打造老年宜居环境。其中,适老化改造重点为2000年年底前建成的老旧小区,改造内容分为基础类、完善类、提升类3类,强调要改造和建设小区及周边适老设施、无障碍设施、文化休闲设施、体育健身设施,有条件的楼栋加装电梯等。到“十四五”末,力争基本完成城镇老旧小区改造任务。下一步将推进完整居住社区建设,构建15分钟生活圈,支持居家养老、社区养老。

图2 城镇老旧小区改造内容(作者根据相关资料绘制)

2

概念与理论

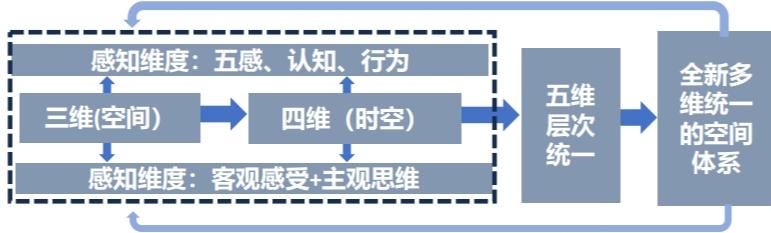

2.1 多维感知

感觉是人的感官接收环境刺激的过程,主要包括视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感官体验,目前大部分感知体验的研究集中在感觉领域[1,2]。知觉是在感觉的基础上,借助已有知识经验将感觉的刺激与大脑中已有的认知图式进行初步比较和识别,形成对事物的综合反应,其特征是没有经过深度思考的直观感受,体现为审美属性、空间品质和直觉感知[3]。在现实生活中人们所说的感觉往往是知觉的组成成分,所以将其概括为感知。本文所研究的多维感知系统即为人体的环境感知体系,即视觉感知、听觉感知、嗅觉感知、味觉感知、触觉感知。

2.2 感知缺失

对残障人士,感知的缺乏导致个体需求得不到满足,从而对个体的情感、认知以及行为方式产生了重要的影响,出现感知心理层面的“剥夺”。根据人群生理、心理需求,将感知缺失分为有形感知缺失(感知层面)与无形感知缺失(心理层面)。

图3 感知框图(作者自绘)

2.3 空间感知理论

空间感知是人们在大脑中对空间、实体和结构的描述,是对空间的重建和反映[4]。人们通过对街道空间内的建筑、绿化等要素进行感知,结合空间形态和环境氛围,形成街道内的步行体验,感知在其中起到调节和干预作用[5]。空间感知的主体是人,空间感知即人对所在街道空间的感知。

3

现状调查与分析

3.1 研究范围及对象

本次总体研究范围为曹杨新村街道,隶属上海市普陀区,区域总面积2.14平方千米(图4)。2019年,曹杨新村街道户籍人口8.73万人,常住人口9.06万人,居住半年以上外来人口2.06万人。本次重点设计范围位于曹杨环浜内,由桂巷路、杏山路、花溪路围成的区域,为曹杨新村的公共服务核心(图5)。该片区以居住区为主,内有普陀区文化馆、曹杨商城、曹杨社区卫生服务中心等公共服务设施。

图4 曹杨新村街道区位图(作者自绘)

图5 重点设计范围示意图(作者自绘)

本次研究的对象不仅包括传统认知中的老弱病残孕幼等弱势群体,还包括因受伤或身体不适需暂时使用无障碍设施的人群。关注“生理——心理”的全面无碍,营造包容性社会氛围。

3.2 行为感知现状调查

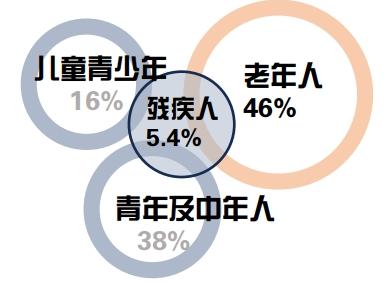

(1)群体画像

本次调查从多维感知视角出发,落实全龄友好,考虑不同年龄段、不同类型的人群,并以弱势群体中老年人和残疾人为重点调查对象。调查发现,曹杨新村具有老龄化程度高、残疾人多(在册4610人)、儿童及青少年多的显著特征。

图6 年龄结构(作者自绘)

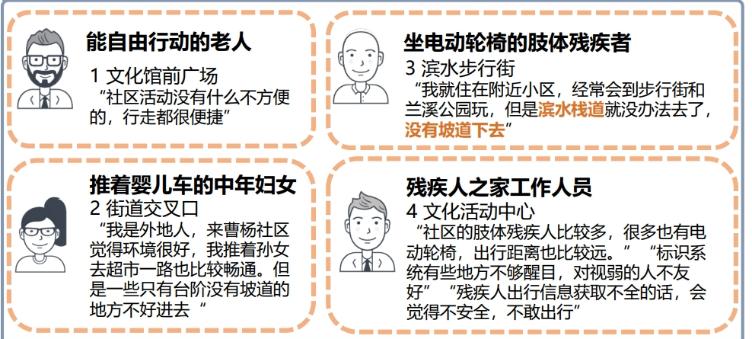

(2)社会认知度

实地调查与访谈发现,居民对身边残障人士的情况有一定了解,但是对于残障人士的关注度和包容度一般。首先,从街道的使用情况来看,部分居民对无障碍设施的避让意识较淡薄,街道常见私人物品和共享单车侵占盲道的情况,也缺乏相应的管理维护。其次,决策层和建设者对无障碍设计的认识也不足,片面追求经济效益忽视了对残障人士的关怀。

图7 居民访谈节选(作者自绘)

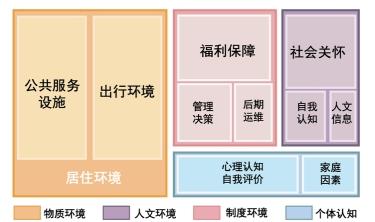

(3)多维人群需求

根据调研得出残障人士对日常生活需求的不同维度的关注度如下图。分析发现,残障人士对物质环境和制度环境的关注度较高,对人文环境和个体认知的关注度较低。这也反映出需求由低到高逐渐满足的规律,残障人士首先关注的是公共服务设施是否完善便利出行环境是否通畅以及福利保障是否健全,当这些需求基本得到满足时,才会将关注点转移到社会关怀与心理认知上。

图8 残障人士对不同维度需求关注度示意图(作者自绘)

3.3 物质环境现状调查

(1)街道分类分析

根据街道主导功能及行人的感受,对曹杨社区内的街道进行分类,可将街道分为景观休闲、基础通行、商业文娱、生活服务4种基本路段类型(图9),以便后续对不同类型的街道进行针对性的改造设计。并且对四种类型街道的无障碍完善程度做了初步评价,基础通行型街道无障碍完善程度较高,而景观休闲型街道作为居民停留、活动较多的街道类型,无障碍完善程度却较低。

图9 街道分类示意图(作者自绘)

(2)街道空间拆解分析

设计范围内,现状道路基本建设有盲道、缘石坡道等无障碍设施。总体来看,现状城市道路无障碍设施的建设普及度相对较高,但是局部地方仍然存在缘石坡道坡度过大,盲道不连续,过街音响提示装置普及度不高,无障碍设施被损坏、被占用等若干问题。相较于花溪路、兴山路,兰溪路由于道路老化且未改造更新,无障碍建设存在的问题最为严重。调研后,将街道空间划分为点状、线状、面状空间,进行拆解分析(图10),并从无障碍设计的基础类要素和提升类要素两个方面对街道不同空间包容性进行评价,并总结问题。

图10 街道空间拆解分析图(作者自绘)

3.4现状问题总结

从客观感知和主观感知两个方面对曹杨新村现状街道无障碍建设存在的问题进行总结,问题如下:

客观感知方面存在的问题有:(1)街道基础设施的不完善成为残障人士的通行障碍;(2)街道系统缺少引导性线路,无障碍街道空间被剥夺;(3)街道空间忽视残障人士休闲需求,部分公园未设置坡道,残障人士难以接近社区景观。

主观感知方面存在的问题有:(1)制度、后期运维的缺乏阻碍残障人士平等享受街道空间;(2)监督管理不足加剧残障人士街道使用权利的侵占。

4

无障碍街道优化改造策略

4.1 目标原则构建

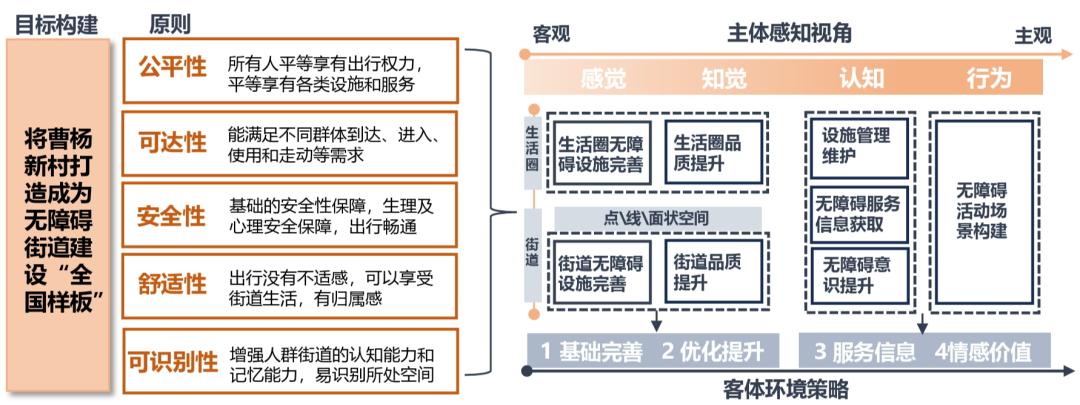

根据对现状的调研及分析,提出曹杨新村无障碍建设的目标是成为无障碍街道建设“全国样板”,遵循公平性、可达性、安全性、舒适性和可识别性五大原则,从主体感知和客体环境两个视角提出优化改造策略。

图11 目标原则及总体策略(作者自绘)

4.2 行为感知质量提升策略

4.2.1 无障碍服务管理

(1)打造无障碍服务信息平台

从特殊人群的生理和心理特点出发,推进互联网应用的无障碍设施信息的覆盖力度。例如,借助互联网和大数据,以城市无障碍地图为核心,为残疾人、老年人等重点群体在内的全体社会成员提供无障碍在线查询、出行导航和环境播报等个性化出行服务,助其出门在外畅行无碍。

图12 无障碍地图导航示意图(作者自绘)

(2)营造无障碍社会氛围

一方面,需要向社会全体成员普及无障碍领域的法律法规及相关理念知识,消除大家对重点人群尤其是残疾人、老年人的社会歧视,同时对重点人群乘坐公共交通工具出行时给予一定的优惠政策,努力建设友好的无障碍出行环境。另一方面,鼓励各部门在学校、社区、公共场所等开展无障碍出行宣传活动,遵循共享友好理念,营造平等包容的无障碍社会氛围[6]。

4.2.2 无障碍活动场景构建

由于残障人士行走速度较慢、需绕开障碍等问题,日常出行范围与正常人存在差异,故创新性提出残障人士15分钟(500m)生活圈概念,即残障人士15分钟步行可达的范围为半径500m,在此范围内打造多层次包容性无障碍活动场景,增强居民的社区归属感和幸福感。除配置医疗、购物等基础性设施外,还布局疗愈花园等设施,构建集会、散步、遛狗和观景等活动场景。

图13 无障碍街道空间活动场景图(作者自绘)

充分利用街道空间,构建无障碍活动场景。相关研究表明,街道空间每25m出现一个空间节点能够使街道更有活力、更具生活气息[7]。根据老年人及残障人群的活动范围,在100m以内设置小型空间,如人行道展宽空间,以供他们休憩交流。在500m范围内设置大型公共活动空间,如广场、街角公园等。不同类型的交往空间应在街道上布置逐步形成体系,丰富街道空间层次,满足该类人群对不同活动空间的需求[8]。

4.3 物质环境质量提升策略

基于多维感知理念,结合残障人士的感知,对设计范围内街道空间的设施和环境进行基础性补足,弥补其感知缺失,最终构建起包容性街道体系。

图14 物质环境质量提升策略总图(作者自绘)

4.3.1增补设施,规范设计

保证无障碍设施配置的基础要求,对已有的设施进行查漏补缺。

(1)盲道:保证盲道的连续性和通畅度,禁止其他设施占用盲道。避免盲道设计线型过于曲折,提示盲道和行进盲道应区分明确,不能出现错误引导。

(2)无障碍坡道:多坡道,少台阶。增加无障碍坡道,尤其保证坡度和宽度的规范性,方便残障人士和老年人进入公共建筑和商业店铺等日常活动场所。

(3)平面过街:通过交叉路口抬高处理来降低车速。增设过街音响提醒装置,方便听障人群。缘石坡道应满足设计规范,方便轮椅通行。

(4)扶手:扶手作为帮助老年人和残障人士行走便利的公共设施,应在台阶、坡道和卫生间等区域设置,且建议设置双层扶手,满足拄拐者和坐轮椅者的使用需求。

(5)无障碍标识系统:应补齐缺失的无障碍标识,保障标识系统的完整,并且要醒目、易读。

4.3.2 设施链接,通畅出行

提倡慢行交通,确保街道空间畅通无碍,增强指引,打造人性化街道。

(1)步行友好、通畅出行:在慢行交通方面,部分路段缩小车行空间,拓宽步行空间,保证自行车道和人行道的连续畅通,要合理划分机动车与非机动车停车区域,避免车辆停放侵占步行空间。景观休闲型和商业文娱型道路进行道路断面的重新设计,体现步行优先,而不是车辆优先。

(2)设施链接、无碍出行:公共交通应完善无障碍设计,如公交站增设无障碍等候区,地铁出入口补齐无障碍电梯,完善公共交通接驳体系。引导系统方面,如在公园入口增设无障碍地图,合理规划流线,设置低位引导性灯带。

4.3.3 包容设计,品质提升

设计包容性和舒适性的空间,引入生态手段,营造宜人的街道景观。

(1)空间包容性提升:打造功能多样的街边空间,以满足不同人群的需求。例如增设通往滨水空间无障碍坡道,让身体不便者也可以进入滨水空间进行活动。

(2)街道侧界面适老性优化:传统住区出入口数量少,残障人士和老年人日常活动需绕行的距离过长,应多设置出入口,方便他们进出街道空间,提高他们的出行频率,也能提高街道活力[8]。建筑底层界面应进一步提高通透度,沿街店铺补充街道光源,提高出行的安全性。

(3)绿色生态街道构建:增设口袋公园、小微空间等,提升街道绿量。在保证通行要求的基础上,合理增加绿带,增加LID设施。

(4)休憩设施精细化设计:提供充足的休憩座椅数量,设置轮椅停留空间,增加可供残疾人交流的可视化空间。座椅的位置应满足残障人士和老年人的心理需求,应处于相对独立的位置,靠近树木、建筑、墙壁等,有良好的视野、阳光和通风,可以适当地用树木遮挡或用构筑物遮盖,为他们营造一个安全舒适的休憩环境[8]。

5

结论与展望

5.1 结论

在《无障碍环境建设法》颁布的背景下,进行无障碍街道优化策略研究,具有强烈的时代性和现实意义。以上海曹杨新村为研究对象进行调研并提出策略,具有代表性,更容易做到先行先试,而后逐步推广到全国。本研究的创新点和主要结论可总结为以下几点:

(1)引入多维感知理论,贯穿于现状分析与策略提出的全过程,除了关注物质环境方面的提升外,更多地关注残障人士心理及感知层面的需求。

(2)创新性提出残障人士15分钟(500m)生活圈概念,关注到残障人士的差异化需求,更精细化地为他们布局设施,在此范围内打造多层次包容性无障碍活动场景,增强居民的社区归属感和幸福感。

(3)从街道空间切入,为无障碍优化改造提出增补设施——链接交通——环境提升的三级策略,既针对曹杨新村现状精准施策,也具有普适性和可推广性。

5.2 展望与不足

本文从残障人士和老年人的感知和需求出发,通过理论分析和实证研究,归纳总结出无障碍街道优化提升策略,但由于作者个人能力与研究时间的限制,仅在现有研究基础上做出了初步探索,研究尚存在以下不足:

(1)本文重点针对无障碍街道提出策略,无障碍生活圈的内容提及较少,应从生活圈的方方面面提出策略,比如公共服务设施层面,这也是后续深入研究需补齐的部分。

(2)本文只选取了曹杨新村的部分区域作为研究对象,未选择其他不同类型社区进行对比研究,后续可将研究拓展到不同城市的各种类型社区。